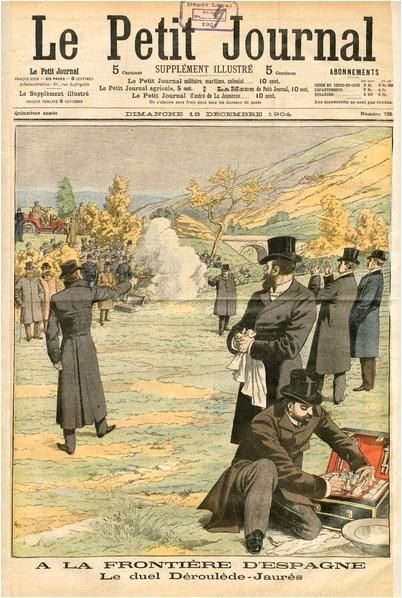

A l’aube du 6 février 1897, deux hommes s’affrontent au pistolet devant l’Ermitage de Villebon, dans les bois de Meudon. Les versions des différents biographes ne se recoupent guère : ont-ils l’un et l’autre tiré en l’air ? Ou bien, tout à l’inverse, les deux balles se sont-elles enfoncées dans le sol ? Les adversaires se sont-ils serré la main après l’épreuve ? Jean-Yves Tadié (“Marcel Proust”, I et II, Gallimard-Folio, 1996), Philippe Jullian (« Jean Lorrain ou le Satiricon 1900 », Fayard, 1974), , Thibaut d’Anthonay (« Jean Lorrain », Plon, 1991) ne semblent jamais raconter la même histoire.

Le plus âgé des deux adversaires (il a quarante-deux ans) est alors un écrivain célèbre. Sous le pseudonyme de Jean Lorrain, il a déjà publié quatre recueils de poésies, trois de nouvelles, deux romans. Il est surtout le chroniqueur journaliste le plus redouté et le mieux payé de Paris. Ses chroniques dans “L’Evénement”, puis dans “L’Echo de Paris” font se pâmer, mais aussi parfois trembler, tout ce que la capitale compte d’écrivains, de comédiens, de femmes du monde, de fragiles (ou de solides) célébrités toujours à la merci d’un écho ravageur.

Le plus jeune n’a que vingt-six ans. Il s’appelle Marcel Proust. Une minuscule coterie parisienne n’a pu lire de lui, l’année précédente, qu’un seul ouvrage; « Les Plaisirs et les jours », en tirage de luxe, avec une préface d’Anatole France et des illustrations de la très mondaine Madeleine Lemaire (qui sera, seize ans plus tard, le modèle principal de Madame Verdurin). Il ne s’en vendra en vingt-deux ans que trois-cent vingt-six exemplaires.

Les deux hommes ne s’aiment guère. Pour Jean Lorrain, le petit Marcel n’est « qu’un de ces petits jeunes gens du monde en mal de littérature et de succès de salon.(…) Au fouet, Monsieur ! » Pire encore : le 3 février, Lorrain persiffle dans « Le Journal » : « Daudet préfacera sûrement le prochain livre de Monsieur Proust parce qu’il ne peut rien refuser à son fils Lucien … »

C’en est trop ! Cette allusion directe à ses amours est intolérable ! Sur le pré, et vite ! Le duel aura lieu trois jours plus tard.

Tout semble les opposer. Il n’est que de comparer leurs portraits, tels qu’on peut les admirer au Musée d’Orsay : le colosse Jean Lorrain, peint par son ami Antonio de la Gandara, insolemment dressé dans sa redingote noire, la moustache conquérante, la main puissante campée, en un geste de défi, sur la hanche ; Marcel Proust à vingt-et-un ans, pâle et frêle jeune homme, posant pour Jacques-Emile Blanche, l’échancrure de la veste laissant le cou et le torse à découvert , une orchidée blanche à la boutonnière.

Mais peut-être, tout justement, ne s’agit-il que d’une pose. L’un et l’autre jouent la comédie sociale. Ce sont, tous les deux, de grands malades. Proust a fait de son asthme la maladie la plus célèbre de toute l’histoire littéraire française : avant même d’avoir ouvert « La Recherche », chacun sait tout de la chambre de liège et de ses fumerolles. Jean Lorrain a contracté très jeune le mal symbolique de toute sa génération d’écrivains, la syphilis. Il est d’une nervosité aussi exacerbée que son rival. Il souffre d’hallucinations. L’abus de l’éther et (moins assidûment) de la morphine, lui vaut des ulcères intestinaux dont il faut plusieurs fois l’opérer. Il meurt à cinquante-et-un ans, Proust à cinquante-deux.

Face à la maladie (ou à la peur de la maladie), toujours présente, l’un et l’autre se réfugient dans le giron de leur mère, avec qui (ou chez qui) ils vivront – une grande partie du temps – jusqu’à ce que la mort les sépare.

Tout proustien se souviendra éternellement de l’attente du baiser maternel dans la chambre de Combray. Il faudra la mort de Jeanne Proust (née Weill), le 26 septembre 1905 et l’ouverture de la succession, qui fait de lui un homme riche, pour que Proust, âgé de trente-six ans, se décide enfin à quitter la rue de Courcelles, où il habitait avec ses parents, et à emménager, le 27 décembre 1907, au 102 boulevard Haussmann.

Lorrain (qui s’appelle encore Paul Duval) quitte Fécamp pour Paris à vingt-et-un ans. Il y devient bien vite le « fanfaron du vice », le « dandy de la fange ». Cicerone des bouges, il guide, dans les bas fonds de la ville et de la banlieue la plus suspecte, ses amis avides de sensations fortes (parmi lesquels Colette et Willy)).

Peu importe. Il s’ennuie de sa mère. Dès 1892 (il a trente-sept ans), il l’installe près de lui à Auteuil. Ils ne se quitteront pratiquement jamais plus, sauf (et encore !) pour de brefs voyages.

Etrange consonance : c’est en compagnie de leur mère qu’ils se résoudront enfin, l’un comme l’autre, après moult hésitations, mainte procrastination, au grand voyage, tant espéré, si violemment rêvé, à Venise. Elle l’a aidé à traduire Ruskin (lui, le “traducteur” proclamé, ne parle pas l’anglais !) : Proust part donc avec Jeanne en mai 1900 ; ils rejoignent Reynaldo Hahn (pourrait-il se passer longtemps d’un de ses compagons favoris ?) et sa cousine Marie Nordlinger. Marcel reviendra l’année suivante, cette fois seul.

Jean Lorrain, lui, attendra jusquà sa trente-troisième année, pour découvrir, sous l’œil de Pauline Duval-Lorrain, la ville des masques (il publiera, deux ans plus tard, un recueil de nouvelles intitulé “Histoires de masques”- (Editions Ombres, 2010).

Ce sera, pour Jean et Marcel, quelque chose comme un voyage de noces.

Dans le dernier roman de Jean Lorrain , “Le Vice errant” (Hachette-Livres BNF, 2018), le héros rêve “de voir Venise détruite et sa mère éventrée par des Barbares”. La traduction française de “L’interprétation des rêves” ne paraîtra qu’en 1926 …

Homosexuels, bien sûr, l’un et l’autre. Mais pas tout à fait de la même obédience.

Dans la « vraie » vie, Marcel s’enflamme au premier coup d’œil, mène une lente stratégie d’approche, submerge de mille messages l’être convoité, le convainc de partir avec lui à la découverte d’un musée, d’une architecture, d’un paysage, se met à le soupçonner, le fait espionner par des amis, exige l’aveu de toute inconstance, puis commence à se lasser, songe déjà à un autre « objet » qu’il vient de rencontrer, ou qu’il connaît depuis des années mais dont il découvre tout juste le charme. Il ne reste bientôt plus que l’amitié.

Rien que des aristocrates (Antoine Bibesco, Bertrand de Fénelon, Gabriel de la Rochefoucauld, Albufera …) ou des intellectuels (Reynaldo Hahn, Lucien Daudet …)

Le tout entrecoupé de brèves aventures, plus ou moins tarifées, avec des rencontres de passage.

Dans la « Recherche », le cycle reste le même. Swann met des mois (voire des années) à conquérir Odette. Bien qu’il soit à peu près le seul dans tout Paris à ne rien savoir de son passé (voire de son présent) de femme entretenue, il la guette, la pourchasse, épie – une nuit entière – ses fenêtres de la rue Lapérouse (au point de se tromper d’immeuble …), mais semble « ignorer » les amours de son aimée avec Forcheville. Il l’épouse, alors qu’il ne l’aime plus. Comment a-t-il pu consacrer une telle part de sa vie à « une femme qui n’était même pas son genre » ?

Pour les incartades d’une seule nuit, il suffit sans doute de mettre au masculin les noms de métiers (la “laitière”, la “lingère”) qui définissent d’un unique mot les partenaires.

Une telle multiplicité d’amours successives ne relève pas ici d’un quelconque libertinage, mais d’une méta-psychologie de l’instable. Toute relation amoureuse lie deux êtres dont chacun ne cesse de se transformer tout à la fois aux yeux de l’autre et sous son propre regard. Au bout d’un temps plus ou moins long, deux inconnus se font face à face, étrangers à ce qu’ils ont été, mais aussi à l’image que s’est fabriquée d’eux leur compagnon. L’amour n’est jamais que la rencontre de deux fictions ou de deux mauvaises mémoires.

Lorrain, lui, affiche son homosexualité triomphante, la proclame, la surjoue. « Il prend l’habitude de se farder et de se teindre (…), de manière plus outrée à mesure qu’il vieillit, écrit un de ses biographes. Vêtements, bijoux, fards, costumes, teintures, autant d’accessoires reconstituant la mosaïque du masque qu’il porte en permanence. » . Le sexe de la femme lui fait horreur, avec « son terrible relent de bête humaine, son fumet surchauffé de femelle. »

Il méprise l’amour. « Je ne suis ni un être de tendresse, ni un être de sentiment, écrit-il à une femme qui le poursuit de ses assiduités. Je suis un être de caprice, de libertinage et de volonté qui n’a jamais aimé personne, mais qui a su inspirer de violentes foucades, dont je me suis toujours amusé. »

Seuls les voyous de faubourg excitent ses désirs. « J’ai couché cette nuit entre deux débardeurs/Ils m’ont débarrassé de toutes mes ardeurs », chantonne-t-il dans un dîner.

Pourtant quelque chose de plus profond, de plus fondamental pour leur œuvre les rapproche : une sorte de culte désincarné pour des femmes-icônes; une attention maniaque, ultra-précise au moindre détail de leur toilette, de leur maquillage, de leurs gestes.

Quelques unes leur sont étrangement communes. Sarah Bernhardt les fascine l’un et l’autre. Ils eussent pu se croiser dans sa loge. Lorrain rêve toute sa vie de la faire jouer dans un pièce qu’il aurait écrite pour elle. Elle se dérobe. Il finit par s’émouvoir de la préférence qu’elle affiche pour Rostand ou pour Sardou. “Elle m’oublie beaucoup, elle est fort enrostannée. On l’appelle la Sarahmitaine.”.

On se souvient des hauts et des bas que connaît l’admiration du Narrateur pour la Berma …

Lorrain compose des chansons pour Yvette Guilbert, “longue; longue, longue et mince, la poitrine d’un blanc de craie et bombée comme une poitrine d’éphèbe, mais la gorge absente, une poitrine extraordinairement droite, énigmatique et charmante, qui peut se décolleter aussi loin que possible sans crainte de brusque irruption d’œillets roses dans ce blanc mat ; des bras frêles, trop longs et traînants, haut gantés de peau noire, comme de souples écharpes, le corsage comme toujours prêt à glisser des épaules (…) et, sur ce corps à la fois correct et alangui de grande mondaine, une petite tête irrégulière au nez brusque, les yeux en trous de vrille outrageusement charbonnés et noircis de khôl, mais le front le plus pur, d’un ovale exquis et nimbé d’une adorable chevelure, bandeaux ondulés d’un blond de cendre qui se dore aux frissons de la nuque.”

“Y m’appelait sa gosse, sa petite môme”, c’est une chanson de Lorrain.

Proust, pour une fois, rivalise d’enthousiasme avec son adversaire du bois de Meudon : “Vêtue d’une simple robe blanche qui fait ressortir encore ses longs gants noirs,, elle ressemble plutôt, avec sa figure blême de poudre, au milieu de laquelle la bouche trop rouge saigne comme une coupure, aux créatures d’un dessin brutal et d’une vie intense dont l’œuvre d’un Raffaelli est semée.”

Un fantasme secret, au delà des oppositions apparentes, semble les travailler l’un et l’autre : celui d’un bordel de gitons.

Le thème, jusque là dissimulé, explose soudain dans “Le Temps retrouvé”. On sait qu’Albert Le Cuzat, ancien valet de pied de la comtesse Greffullhe, a acheté – grâce à l’aide financière de l’écrivain (qui lui a également offert un canapé hérité de la tante Léonie) – un hôtel au 11 rue de l’Arcade, dans le quartier de la Madeleine, où il a installé un tel établissement. C’est là que Charlus se fait fustiger de chaînes d’acier par de charmants malfrats, prétendûment sortis de prison. Proust lui-même y avait, semble-t-il, ses habitudes. S’il faut en croire Jean-Yves Tadié, ses pratiques sexuelles relevaient plutôt du voyeurisme et de la masturbation.

« La Maison Philibert”, roman de Jean Lorrain, raconte les souvenirs, fort bien documentés, d’un patron de bordel qui tient, dans une petite ville de province, une maison fort respectable. « Aussi quand le duc s’est amené à ma taule avec toute une bande de galopins dont l’aîné n’avait pas plus de vingt ans et qu’ils ont demandé un salon particulier, j’ai tout de suite vu de quoi il retournait. Comme ils ont demandé des dames, j’ai pas pu refuser la taule (…) Mais au bout d’une heure, les gonzesses sont redescendues en se marrant et m’ont dit : « Patron, pour ce qui se passe là haut, on n’a pas besoin de nous.”

Proust et Lorrain ne vivent-ils pas, d’une certaine manière, dans le même monde Certes le “fanfaron du vice” s’est-il vanté très vite d’avoir déserté “le monde où l’on s’ennuie” pour “le monde où l’on s’amuse”. Mais les deux univers se croisent souvent, au hasard de la recherche du plaisir. Une demi-douzaine de personnages, tous issus de la “vie réelle”, se retrouvent ainsi, sous différents avatars, dans les pages de l’un comme de l’autre.

Robert de Montesqiou est le plus présent, le plus obsédant, le plus sollicité. « Admettons que je sois le Robert de Montesquiou de la charogne », concède Lorrain, sans doute jaloux de l’espèce de royauté qu’exerce son rival sur le Paris mondain (d’autant plus que Judith Gautier, son premier amour platonique, commence à témoigner d’une certaine attirance pour le comte). Bientôt Lorrain ne contient plus sa verve : Grotesquiou, Robert Machère, Hortensiou (Montesquiou est l’auteur des « Hortensias bleus »), les sobriquets s’abattent, sa victime se fâche.

Il est clair que Monsieur de Phocas, dix-sept ans après le Des Esseintes de Huysmans, doit beaucoup à Montesquiou. Assez curieusement, c’est un autre personnage, Aimery de Muzarett, qui lui emprunterait pourtant le plus de traits.

Mais la figure du barin de Charlus qui traverse toute la Recherche, d’ « Un amour de Swann » au « Temps retrouvé » , écrase toute la descendance littéraire du comte. Elle y impose sa présence ambiguë dans quelques-unes des scènes les plus fortes : la conquête de Jupien dans la cour de l’hôtel de Guermantes, la flagellation rue de l’Arcade ….

Un très beau jeune homme, premier prix de piano du Conservatoire, de son vrai nom Léon Delafosse, qui a composé des mélodies sur des poèmes du comte, se livre à une sorte de navette entre Proust et Lorrain. Proust fait sa connaissance à un concert que donne le musicien chez Henry de Saussine. Il le présente à Montesquiou, pour qu’il l’aide à publier ses œuvrettes.. Mal lui en prend puisqu’une compétition amoureuse s’engage dès lors entre Marcel et Robert, l’un et l’autre séduits par l’éphèbe.

Le jeune écrivain (il a vingt-trois ans) doit s’effacer devant le « vieux » poète, à la fois plus puissant et plus célèbre, qui devient, pour un temps, le « protecteur » et le mécène du pianiste. Jusqu’à l’inévitable brouille.

Proust n’a pas tout perdu dans ce vaudeville, puisque Delafosse ressuscite dans « La Recherche » sous les traits de Morel, neveu de Jupien, amant de Charlus et familier du salon de Madame Verdurin.

Double résurrection, en vérité, puisque Lorrain a, lui aussi, succombé (au moins littérairement) aux charmes du joli garçon qui apparait dans « Monsieur de Phocas » sous le masque transparent du musicien Delabarre, « mince, éthéré, des yeux de bleuet cillés de blond dans un visage d’une blancheur diaphane, des pommettes à peine touchées de rose et si doucement qu’on les eüt crues fardées, et des cheveux légers comme de la folle avoine. Frais et délicat, un saxe ! »

Aimery de Muzarett (c’est-à-dire Montesquiou) l’a lancé, l’a fiinancé, puis – jaloux de ses succès – l’a quitté. « L’amusant serait que l’intérêt les rapprochât et qu’il y eût reprise après la rupture, qui sait ! »

Proust et Lorrain entretiennent avec le couple Polignac une relation curieusement asymétrique. Le premier s’intéresse avant tout à l’époux (mais il a consacré plusieurs chroniques au salon de l’épouse). Le second n’a d’yeux que pour la Princesse.

Proust éprouve tant d’affection pour Edmond de Polignac – homosexuel et dreyfusard – qu’il a d’abord songé à lui dédier “A l’ombre des jeunes filles en fleurs”. Le refus de la Princesse l’a contraint à y renoncer. Marcel s’est rattrapé en dressant, dans “Le Figaro”, un portrait posthume du Prince, dont il reprendra les termes et les images, dans “Le Temps retrouvé”, pour le dernier hommage à Saint Loup.

Edmond avait donc épousé Winaretta Singer, héritière des machines à coudre américaines, lesbienne notoire, sous la condition réciproque de ne jamais pénétrer dans la chambre de l’autre. Lorrain en fait, dans “Monsieur Phocas”, la princesse de Seyriman-Frileuse, “très crâne, ce qu’elle a fait là, ce mariage honoraire et les quatre-vingt mille francs qu’elle sert au vieux prince pour porter son nom et promener à travers le monde son vice et son indépendance.”

Tant d’affinités relient ainsi les deux duellistes de l’Ermitage. Cent vingt-trois ans plus tard, un gouffre les sépare : un petit maître “décadent” et l’un des écrivains français le plus célèbre, le plus traduit, le plus étudié dans les universités du monde entier.

Lorrain mérite mieux que ce statut de quasi hors-la-loi, de réprouvé. Il a poussé très loin l’exploration des limites. Il a su s’inventer une écriture où pullulent les mots rares, les tournures inédites, les formules assassines. “Il n’y a de mâle en lui que l’écrivain, disait Paul Morand. Mais quel écrivain !”

Il lui manque une ambition à la hauteur de son talent. “La littérature, confesse-t-il, est un trop grand luxe pour moi, un état de sainteté où je ne peux parvenir.” Ou, plus lucide encore : « C’est dans l’atroce et le monstrueux que j’ai toujours cherché à combler l’irréparable vide qui est en moi (…) Je suis un damné de la luxure. »

Il lui manque une vision philosophique de son œuvre : quelque chose comme les pavés disjoints de la cour, les deux clochers de Martinville, la madeleine et la tasse de thé de la tante Léonie.

L’illumination de la mémoire involontaire.

« Comme si la vie réservait une vengeance posthume à Lorrain, écrit Philippe Jullian, on peut lire dans le « Journal » de Gide, le 14 mai 1921, après une visite à Proust : « Il est gros, ou plutôt bouffi, il rappelle un peu Jean Lorrain.”